整體浮筏式基礎、鬥栱、榫卯

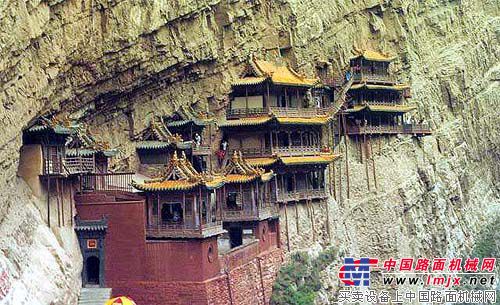

中國古代建築一般由台基、梁架、屋頂構成,高等級的建築在屋頂和梁柱之間還有一個鬥栱層。中國古代建築的台基用現代結構語言描述,堪稱“整體浮筏式基礎”,好比是一艘大船載著建築漂浮在地震形成的“驚濤駭浪”中,能夠有效地避免建築的基礎被剪切破壞,減少地震波對上部建築的衝擊。中國傳統建築的梁架一般采用抬梁式構造,在構架的垂直方向上,形成下大上小的結構形狀,實踐證明這種構造方式具有較好的抗震性能。優雅的大屋頂是中國古代傳統建築最突出的形象特征之一,而且對提高建築的抗震能力也做出過相當的貢獻。形成大屋頂(尤其是廡殿頂、歇山頂等)需要複雜結構和大量構件,大大增加了屋頂乃至整個構架的整體性;龐大的屋頂以其自重壓在柱網上,也提高了構架的穩定性。

除了這些較顯著的手法外,中國古代傳統建築中還使用了大量的其他技術措施,這些措施是古建築抗震的關鍵。比如榫卯的使用:榫卯是極為精巧的發明,我們的祖先早在7000年前就開始使用,這種不用釘子的構件連接方式,使得中國傳統的木結構成為超越了當代建築排架、框架或者剛架的特殊柔性結構體,不但可以承受較大的荷載,而且允許產生一定的變形,在地震荷載下通過變形吸收一定的地震能量,減小結構的地震響應。