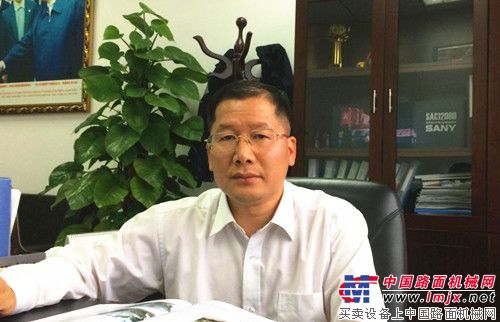

——访三一帕尔菲格总经理王新友

三一帕尔菲格总经理王新友

1、2013年,三一帕尔菲格随车起重机在中国的市场份额已超4%,跃居行业第四。而合资公司的长期目标是:占据中国市场30%的份额。按照现有发展速度,从4%到30%还需要多少年?其突破性晋升的关键何在?

我们预计快则三年,慢则五年,即最晚2019年将会达到30%的市场份额。根据目前的形势来看,实现这个目标应该不是很难。三一帕尔菲格的企业宗旨是创新引领行业发展,这绝不是一句空话,我们在产品设计、售后服务、品牌宣传以及客户体验等方面都有自己独到的创新之处,带给客户全新的体验。为客户提供超级体验,及超越客户期望的产品价值,这是市场份额突破的关键所在。

2、2013年,三一帕尔菲格产品销量突破300台。其中,通过按揭、融资租赁等信用方式进行销售的比例是多少?按照下游行业进行分类,哪个行业的销量最为可观?

按揭和融资销售大概占总销量的一成多一点。根据我们长期的数据监控发现,个体吊装和运输租赁行业目前是我们销量最大的下游行业,这也是未来销售的主导行业。

3、2012年,三一帕尔菲格只有3款产品上市;仅2013年一年,三一帕尔菲格产品型谱增长了5倍。如此快速的产品推出速度,显然是三一的节奏。而帕尔菲格作为一家拥有80多年历史的老牌搬运装卸设备制造商,仅折臂式随车起重机就有近150种型号,而且其折臂式随车起重机、林业吊、固废回收专用吊机、车厢装载系统等产品销售均为全球第一。2014年,合资公司的产品导入规划是什么?

2014年产品导入规划主要从三个方面开展:1、继续完善直臂吊型谱,覆盖12-50TM、8-21米作业范围;2、积极推进折臂吊全系列产品国产化,实现品质和成本的优化和提升;3、开发专用工具和辅具,开发特殊作业功能,拓展产品应用领域。

4、在专用随车起重机领域,合资公司已成功研制了铁路专用轨道吊等配套产品,未来还有哪些细分领域,是公司新产品研发的聚焦点?

还有消防车、计量车、平板车、固废清理车、垃圾转运车、军用吊车等特殊领域。

5、截至2013年12月底,三一帕尔菲格可上市销售的产品已达16款,其中直臂式随车起重机5款、折臂随车起重机近11款。在直臂式占主导的中国市场,采用这一产品策略的考虑是什么?

帕尔菲格的折臂吊产品是行业当之无愧的“金牌吊机”,性价比极高。而目前国内的随车起重机市场上处于发展起步阶段,直臂吊因为操作简单、价格低廉而相对普及,但是较折臂吊而言,其功能显得单一、作业性能较低,无法适应一些狭小环境、复杂工况特殊作业需要。长远来看,我们更看好折臂吊的发展潜力,并将努力引导中国客户广泛应用折臂吊产品,拓展折臂吊的市场份额。

6、2013年,三一帕尔菲格在渠道建设方面有哪些成效?是否仍然主要依赖三一原有代理商体系和人员进行销售?

2013年底三一帕尔菲格的代理商数量已经超过60家,销售门店达100个以上,其中半数非三一原有代理商。我们建立了一套宽进严管、优胜劣汰的代理商发展机制,以确保各种有能力的代理商源源不断的加入三一帕尔菲格营销网络体系。

7、目前,三一帕尔菲格产品在工作范围、起升高度、起重重量等基本性能方面都比国内同行高出10%。在产品定价方面,同类型产品的价格是否也高出10%?公司将如何保证产品的性价比竞争优势?

相比国内同行,我们的产品在基本性能和销售价格上都要较对手高10%以上,这是品牌定位和产品理念不同所造成的。但产品的性价比并不仅仅是性能和售价这两大要素,我们对性价比的理解是产品全生命周期里给客户提供的体验和所创造的价值,我们要让客户购买产品之后不但能干别人所不能干的活、还要享受到别人所不能体验的周到服务,还要让操作者感到轻松愉快,让设备所有者感受到个人的价值和尊严,让所有旁观者感受到愉悦。总之一句话,就是要超越客户的期望,为客户创造超额的价值。

8、2014年,合资公司将通过帕尔菲格的质量体系审核,产品质量要达到出口亚洲与日韩等国外同行同台竞技的水平。这是否意味着,不久以后,合资公司还将推动出口业务的发展?

这是当然。我们规划未来五年内,产品出口业务占总销售比率应该在20%以上。从亚太区域开始,逐步扩展到世界五大洲去。国际舞台是一个更加靠技术和品质“论英雄”的地方,目前我们的产品品质已经达到亚洲同行水平并将很快超越,三年内将达到欧洲同行的水平。

9、截至2013年12月,三一重工将持有帕尔菲格10%的股份;帕尔菲格则将通过增资方式获得三一汽车起重机械有限公司10%的股权。这种交叉持股的合作方式,对三一-帕尔菲格合资公司的影响何在?与此同时,三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司的股权结构也是50:50,这种完全对等持股模式,是否会在实际经营决策时导致双方不必要的拉锯与内耗?

交叉持股意味着更紧密的合作关系,意味着更大的合作规模和更进一步的合作深度,给合资公司所带来的影响毫无疑问是积极的。对等股权并没有给合资公司带来经营决策的障碍。自三一帕尔菲格成立后,他的迅速成长足以说明两个不同国家、不同语言的管理者、员工也可以成为很好的“同志”,互相尊重、互相学习,彼此信任、取长补短反倒让合资公司变得更有竞争力。